我很高興有同學在碩士畢業後,還能記得當年的教學形式與內容。因為學習真正的收穫,是看你在畢業後,能留下什麼。

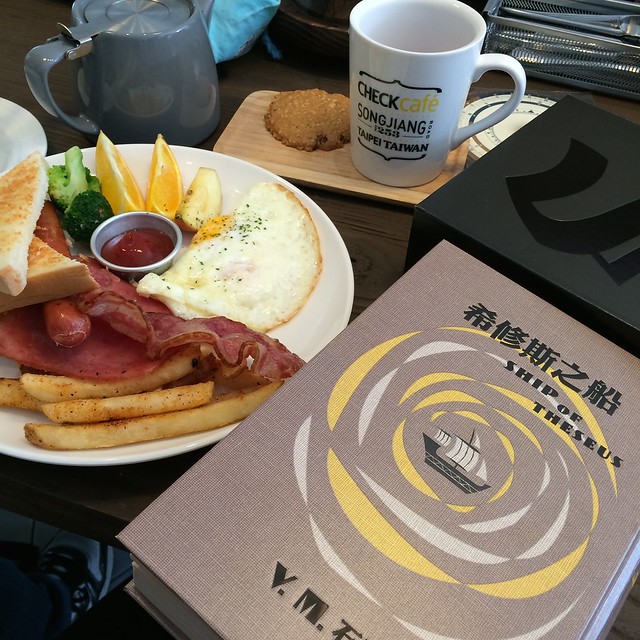

關於書 -- 《 S.》 希修斯之船

《 S.》這本書,非常有趣的地方是,他有雙軸線,第一條是希修斯之船這本小說,另一條則是兩名互不相識的讀者在閱讀希修斯之船的過程,於書中每個角落寫下的眉批,他們都在解開一個謎題,到底這本書的作者是誰?他希望透過希修斯之船傳達什麼樣的機密,因此你可以在這本書中看到每個角落不同的字跡與墨水參雜著小說本身,除此之外,還有讀者在閱讀當下的經歷和交織出的紙上情緣。《 S.》打開了紙本的另一種體驗,將解謎的物件具體化,有點像桌遊,隨著故事的進展還有解謎的讀者安插的物件,我也隨著他們展開解謎的探險。

閱讀 《 S.》這本小書,一直讓我回想到過去考研究所時我在閱讀紙本書上的一些小習慣。這個習慣是歐老師培養我的,而感謝他這樣的磨練,讓我在閱讀這本書的同時,也能體會到書中支線(讀者在書中記錄下的筆記與推論,主線則是希修斯之船這本小書的故事)推論、思考、判斷、挑戰、結論、矛盾等等的過程,在閱讀一本書的過程,你要距離作者多遠?作者所說的是否考慮過他的時代背景與生長經驗?這樣的論述你挑戰的了他還是同意他?為什麼?

甚至書中支線的男讀者寫下的註記眉批,都與歐老師的口氣如出一轍,我有時甚至都會覺得時空好像拉回我在論述研究所考題時,他寫下的種種評語。因為養成了這個習慣,每當回去看一本我做滿註記的書時,也可以同時檢視現在的我與過去的我在糾結什麼樣的問題與經歷什麼樣的人生階段,那時我重視的是什麼?而現在我又有什麼樣不同的看法?因此我一直覺得把書保存得跟新書一樣的人其實不是真的愛書,你愛書,應該要嘗試與它對話,然後透過歲月的洗鍊,持續的產生新的體悟。

希臘神話故事提到的希修斯之船,是一艘經年累月不停修繕、更換老舊甲板與零件的木船,然而,經過年年月月的整修,我們所看到的這艘船,是否還是如當初新船下水的那艘呢?這是一個哲學性的問題,它可以延伸到人、到一本書或是一個法律性的問題。同時也反映這本小說《 S.》,當我們重新檢視、經過不同的時間寫下新的註解,我們也一直不斷的前進,那麼事物原本的樣貌到底是什麼樣子?或是說原本的樣貌還是一個重要的課題嗎?

如果喜歡閱讀紙本書,這本書可以給你一個全新的體驗,你可以先閱讀主線《希修斯之船》而忽略這本書在其他地方印刷的筆跡,然後二讀後再開始搭配著主線閱讀周遭的支線,我想,這會是你閱讀經驗裡非常獨特的體驗,或許也讓你很難忘:)

而關於書中提到的一些觀點的確很有趣包括對於關係的定義、信任、所愛等...那就另闢章節討論吧!

***

……思索之舟(Ship of Theseus)嗎?

記得大學畢業前編作品集時,就是以此文為首。

那是對身與魂的探索,更進一步而論,是先民對永生的思考。亞洲系統的「永生」是在塵世中不死,但西方的永生卻是死而復生。

歐洲在羅馬之後被十字教統一,之後進入千百年的黑暗時代。在他們的文化裡,被禁止談論這種話題[1],因為對神是嚴重冒瀆。連帶醫學中也不能對新鮮屍體[2]進行救治,因為成功了就是「復活」,但那是神子才有的特權。

因此,由歐洲發軔的近代醫學急救術,是以「復甦」為名,箇中代表為「心肺‧復甦術」,若從英文、拉丁文去看,更知其異。

只是,黑暗時代的十字教勢力,並不能阻絕人對永生的渴望,於焉有了黑魔術。

回到Cherry的文章,我很高興有同學在碩士畢業後,還能記得當年的教學形式與內容。因為學習真正的收穫,是看你在畢業後,能留下什麼。

在畢業以後,沒有人會記得,也不該記得沈默螺旋兩級傳播四大始祖議題設定議題建構S型曲線樂隊花車……

但是,希望學生能記住老師的身教,例如新聞學的重點不是補習班的垃圾理論,而是探究真相的能力;或是讀書時要怎麼看、筆記要怎麼做,那些都是你畢業後,可以帶走的系統性應用方法。

被雨融化的社科院裡,黨校操場傳來歡樂回家的嬉鬧聲。被戴奧辛濃霧染色的青紫色夕陽尖端步上講台,那是不得不下課的腳印。放下粉筆時我說:「剛剛的所有理論對瞭解事實一點幫助也沒有,只能用在低水準的入學考;但是,我們提過的讀書、思考與解析問題的方法,請同學記住。」

很高興你一直記得。

延伸閱讀:

沒有留言:

張貼留言

歡迎留言。